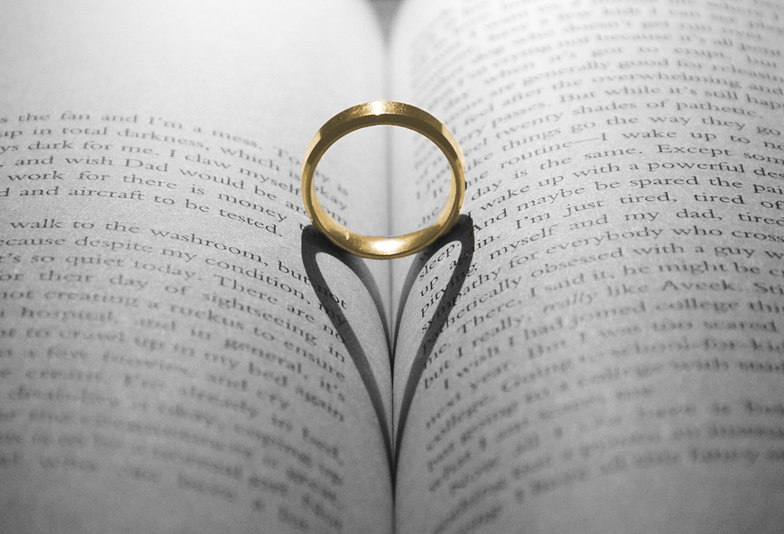

結婚の証として贈り合う結婚指輪。その指輪を左手の薬指に着けるのには、実は特別な意味があることをご存知でしょうか?今回は、結婚指輪のルーツをたどりながら、その意味や背景についてご紹介します。

結婚指輪の起源

結婚指輪を互いに贈り合う習慣が広く普及したのは、13世紀頃からとされています。17世紀から18世紀にかけて作られた、イギリス製の「ゴールド・ポージーリング」は、現在でも現存しており、当時の結婚指輪の面影を今に伝えています。結婚指輪の典型的な形である、いわゆる“かまぼこ型”のリングの内側には、ふたりの愛を象徴するモチーフや、「死がふたりを分かつまで」といった誓いの言葉が刻まれていました。長い時を経て、すり減ったその指輪の内側からは、愛する人へ誓い、一緒に生きた証が静かに語りかけてきます。時代を超えて、指輪はふたりの絆を今に伝えているのです。

日本における結婚指輪の歴史

日本で結婚指輪が一般的になったのは、比較的最近のことです。もともとは西洋の文化であり、日本に根付くまでには少し時間がかかりました。

■ 明治時代~戦前

結婚指輪の文化が日本に入ってきたのは明治時代。当時の上流階級や外交官など、一部の人々の間で取り入れられ始めました。しかし、一般庶民の間ではまだほとんど浸透していませんでした。

■ 戦後〜高度経済成長期

戦後、西洋文化の影響がさらに強まり、1950〜60年代頃から結婚指輪を交換する習慣が広まり始めます。この頃から、広告や雑誌などのメディアも結婚指輪の存在を大きく取り上げるようになりました。

■ 1970年代〜バブル期

高度経済成長の波に乗り、生活水準が向上。結婚にかける費用も増え、指輪にもこだわるカップルが増加しました。この時期には有名ブランドの指輪を選ぶ人も増えてきました。

■ 2000年代以降〜現在

デザインや素材のバリエーションが一気に豊かになり、シンプルなものから個性派までさまざまなスタイルが登場。また、「一生身につけるもの」として品質やアフターサービスにこだわる人も増えています。近年では、手作りの指輪やセミオーダーなど「特別感」を求める傾向も。

左手の薬指

結婚指輪を左手の薬指にはめるのは、世界中で広く見られる習慣です。ただし国によっては、右手の薬指にはめる場合もあります。それでも「左手の薬指」が選ばれることが多いのには、古代の神話に由来する理由があります。その起源はギリシャ神話までさかのぼります。古代では、心臓が人の感情をつかさどると考えられており、左手の薬指には心臓へと直接つながる“愛の静脈(ヴェナ・アモリス)”が通っていると信じられていました。そのため、結婚指輪をこの指にはめることで、相手の気持ちとしっかり結ばれる――そんな意味が込められていたのです。また、左手の薬指には「愛の絆を深める」といった象徴的な意味もあり、多くの人々がその効果を願って身に着けるようになったともいわれています。諸説ありますが、左手の薬指は10本の指の中でも特別な意味を持つ、まさに“愛を象徴する場所”といえるでしょう。

結婚指輪を着けること

結婚指輪は、夫婦としての「愛」と「誓い」の象徴です。丸い輪は「永遠の愛」を表し、ふたりの絆がこれからも続いていくことを意味しています。また、日常的に身につけることで、相手の存在や大切さをいつも感じられるという意味もあります。文化や風習に違いはあっても、「大切な人と一緒に歩む証」として、世界中で大切にされている習慣です。結婚指輪についての歴史や意味合いを知ることで、身に着ける本当の意味が分かるような気がしますね。

▽浜松市で結婚指輪を探すなら